Inklusion und Differenzierung mit Robotik

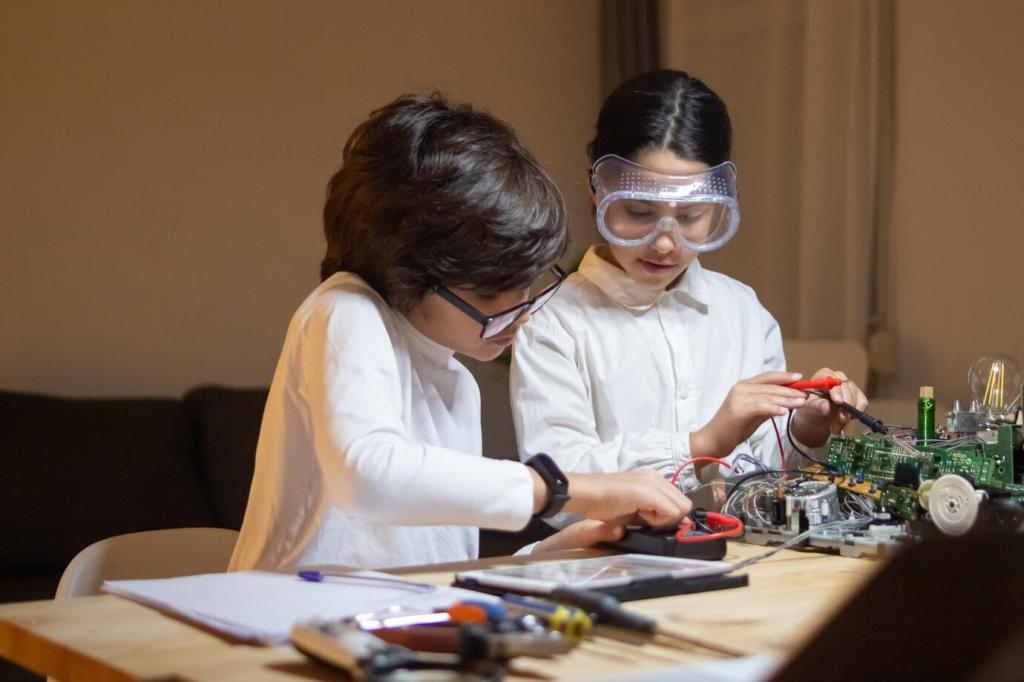

Setzen Sie auf klare Bildanleitungen, Farbcodierung, große Griffteile und sprachsensible Erklärungen. Ergänzen Sie Hör- und Videomaterial, damit unterschiedliche Lernkanäle angesprochen werden und jede Person einen sicheren, konstruktiven Einstieg findet.

Inklusion und Differenzierung mit Robotik

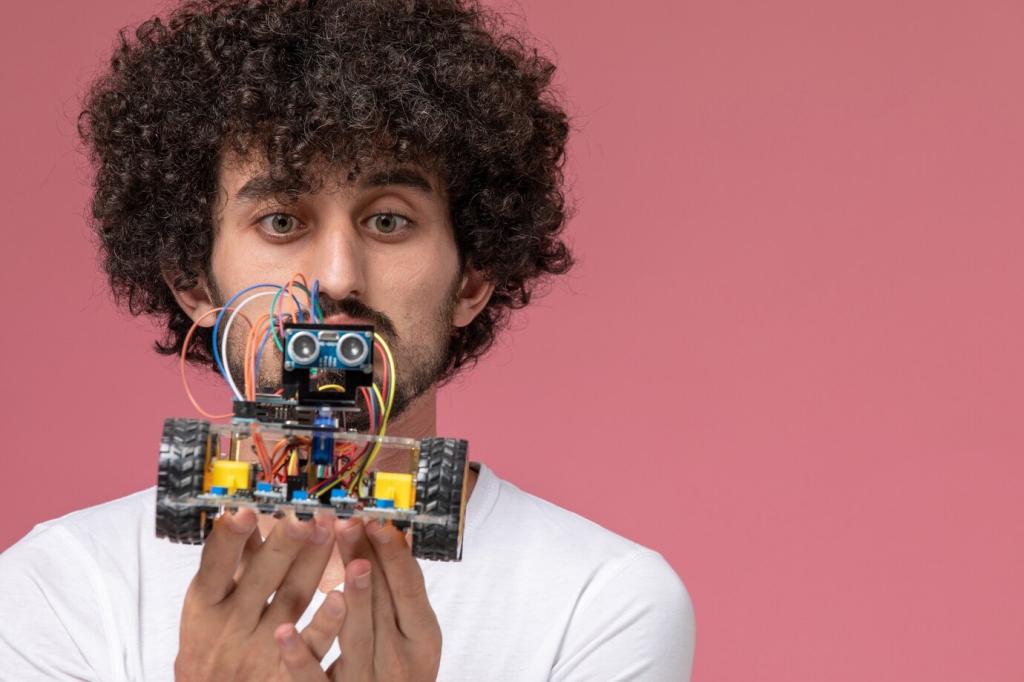

Bieten Sie Wahlaufgaben in drei Niveaus: Basis (nachbauen), Fortgeschritten (anpassen), Expert (eigenständig entwerfen). So bleiben schnelle Lernende gefordert, während Einsteiger Sicherheit gewinnen und schrittweise Verantwortung für komplexere Entscheidungen übernehmen.